納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。このため世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に加入している方がいれば、「擬制世帯主」として納税義務を負うことになります。

算定方法

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得(所得割)及び本年度の被保険者数(均等割)に基づき算定されます。賦課額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(以下、医療分、支援金分、介護分)ごとに算出し、その合計額が税額になります。

年度途中で国民健康保険の加入や脱退等があった場合は、月割で課税されます。

税率等

| 区分 |

所得割額

|

被保険者

均等割額

|

| 算定基礎 |

総所得金額及び分離課税の所得金額等の合計額から住民税の基礎控除相当額を控除した後の額 |

被保険者1人について

1世帯について |

| 税率等 |

医療分 |

6.65%

|

36,000円

|

| 支援金分 |

2.60%

|

16,000円

|

| 介護分 |

2.40%

|

16,000円

|

※介護分については被保険者のうち40歳以上65歳未満の方が対象になります。

※課税限度額は医療分660,000円、支援金分260,000円、介護分170,000円のあわせて1,090,000円が課税限度額になります。

※資産割は令和4年度、平等割は令和6年度の税制改正より廃止となりました。

納付方法

国民健康保険税は、4月~翌年3月までの12ヶ月分を納付書や口座振替で納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収(要件を満たす場合)のどちらかの方法により納付します。

普通徴収の方

|

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

1月 |

2月 |

3月 |

| 期別 |

|

|

|

第1期 |

第2期 |

第3期 |

第4期 |

第5期 |

第6期 |

第7期 |

第8期 |

|

納期限は各月末日ですが、その日が休日(金融機関の休業日)の場合は、翌日が納期限となります。

口座振替の原則化について

町では、「上里町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱の制定(令和4年4月1日施行)に伴い、国民健康保険税の普通徴収の納付については、特別に事情がある世帯を除き、「口座振替による納付が原則」となりました。

これは、新型コロナウイルスの感染予防と国民健康保険税の納期限内納付を促進し、収納率の向上を目的として実施するものです。

※すでに口座振替登録をお済の方は、新たに登録をする必要はありません。また、納期が過ぎたもの等は、口座振替の取扱いはありませんので、納期限前の手続きをお願いします。

申込…町内の金融機関、または上里町役場税務課窓口に備え付けの口座振替依頼書(自動払込申込書)に必要事項をご記入・押印の上、下記の金融機関へご提出ください。

★通帳、通帳届出印、納付書(お手元にある場合)を金融機関へご持参ください。

㊟口座振替の場合、所得税・住民税の確定申告等における社会保険料控除を適用できる方は、口座名義人の方のみです。

≪口座振替ができる金融機関≫

・埼玉りそな銀行 ・りそな銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・みずほ銀行 ・しののめ信用金庫 ・群馬銀行

・中央労働金庫 ・足利銀行 ・埼玉信用組合 ・武蔵野銀行 ・埼玉ひびきの農業協同組合 ・東和銀行

・ゆうちょ銀行

特別徴収の方

特別徴収の要件…世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、受給年金が年額18万円以上及び、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

※年度途中で75歳になる世帯の方は、対象となりません。

すでに年金から特別徴収の方

|

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

1月 |

2月 |

3月 |

| 期別 |

第1期 |

|

第2期

|

|

第3期 |

|

第4期 |

|

第5期 |

|

第6期 |

|

新たに年金からの特別徴収が始まる方

(7・8・9月は普通徴収、10・12・2月は特別徴収)

|

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

1月 |

2月 |

3月 |

| 期別 |

|

|

|

第1期 |

第2期 |

第3期 |

|

|

|

|

|

|

| 期別 |

|

|

|

|

|

|

第4期 |

|

第5期 |

|

第6期 |

|

※特別徴収の方のうち、以下の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす方は、税務課住民税係へ申し出ていただくことにより、保険税を口座振替により納付いただくことも可能です。新たに口座振替で納めていただける方は、金融機関で申し込みをして、その控えをお持ちください。

(1)過去2年間の保険税を、滞納することなく納めていただいている方。

(2)これからの保険税を、口座振替により納めていただける方。

窓口にて申し出ていただいた後、速やかに特別徴収を中止する手続きを行いますが、申し出の時期によっては、次々回分以降の年金から中止させていただく場合もありますので、ご了承ください。

軽減制度

上里町では4つの軽減制度があります。

低所得世帯に係る軽減

世帯主(納税義務者)を含む加入者全員の合計所得が、法令に定められた額よりも低い場合には、均等割が7割、5割または2割軽減されます(下記表参照)。

| 軽減率 |

判定基準 |

|

7割軽減

|

世帯の判定所得※1が43万円+10万円×(給与・年金所得者※2の数-1)以下

|

|

5割軽減

|

世帯の判定所得が43万円+30.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者※3)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

|

|

2割軽減

|

世帯の判定所得が43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

|

※1 世帯の判定所得とは、国保加入者全員の合計所得です。(擬制世帯主・旧被保険者を含む)

※2 一定の給与収入や公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の収入のある方をいいます。

※3 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

手続き

軽減制度に該当には、加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得を正確に把握し判定する必要があります。16歳以上のすべての国保加入者の方およびその世帯主の方は所得の申告をお願いします。なお、扶養になっている方、収入のない方も申告が必要です。(給与・年金所得者の方は申告不要です。)申告は税務課住民税係(役場1階12番窓口)にお越しいただくか、収入のない方はこちら()から行えます。これまで軽減制度に該当していた世帯でも、申告していない加入者がいると軽減の該当になりませんのでご注意ください。

非自発的失業者に係る軽減

平成22年4月より倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職 (非自発的失業) をされた方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。申請にはハローワークで発行される雇用保険受給資格者証、個人番号カードまたは通知カード等が必要です。

※届出先は、役場1階8番窓口の健康保険課医療年金係ですので、ご注意ください。

※平成28年1月からは、世帯主と対象者の方のマイナンバーを記載する必要があります。

対象者

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方です。

※特例受給資格者および高年齢受給資格者の方は対象となりません。

軽減額

国民健康保険税は、前年中の所得などにより算定されます。軽減は、失業した方の前年中の給与所得をその 30/100 とみなして行います。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

未就学児にかかる均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を軽減します。令和4年度分からの国民健康保険税から適用となります。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減の内容

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する世帯の未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割を5割軽減します。

令和7年度未就学児にかかる均等割額(医療分・支援金分)の減額について

※自動で適用されるため、申請は不要です。

減免

特別な事情(災害・拘禁等)により、納税が困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。

減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。

産前産後期間の国民健康保険税の免除

令和6年1月1日施行の制度で、子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。

対象者

国民健康保険に加入し、出産(または出産予定)の被保険者

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

※令和5年度は、令和5年11月以降に出産された被保険者が対象となります。

免除対象期間

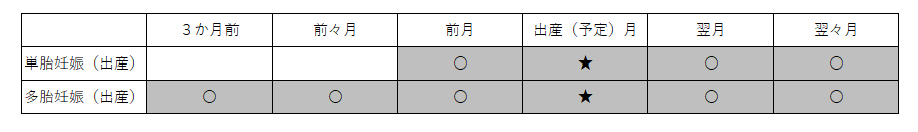

出産する(出産予定)月の前月から出産(出産予定)月の翌々月の計4か月分

多胎妊娠・出産の場合は、出産する(出産予定)月の3か月前から出産する(出産予定)の翌々月の計6か月分

≪対象期間のイメージ図≫

免除される保険税

出産する被保険者の均等割額と所得割額が対象。

低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減適用後の保険税額から免除されます。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

届出方法

(※届出先は、役場1階8番窓口の健康保険課医療年金係ですので、ご注意ください。)

1 産前産後減額届出書.pdf

2 母子健康手帳等の出産予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類

3 (出産後に届出を行う場合には)出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 例:戸籍謄(抄)本や出生届、母子健康手帳など

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税における配慮

75歳以上(65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)に申請して広域連合の認定を受けた方を含みます。)の方の後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険税が急激に増加することが見込まれる以下のような場合は、一定期間、保険税についての配慮がされます。

(1)低所得者に対する軽減についての措置

国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行者が生じた場合、国民健康保険加入者が減少しても、一定期間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

(2)被扶養者であった者の保険税の減免

75歳に達する方が被用者保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の扶養者が国民健康保険加入となる場合、新たに保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった65歳以上の方については、一定期間、保険税が減免になります。

なお、申請は国民健康保険加入時に併せて行いますので、役場1階8番窓口の健康保険課医療年金係にてお手続きください。

よくある質問

Q.国民健康保険には加入しなければいけないのですか?また、国民健康保険をやめることはできますか?

A.わが国では、職業や年齢に関係なくすべての人が何らかの健康保険に加入しなければならないこととなっています。(国民皆保険制度)職場の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合等)に加入している方や後期高齢者医療制度の対象の方、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が義務付けられているため、やめることはできません。

Q.加入者は私(子)一人ですが、社会保険に加入している父あてに国民健康保険税の納付書が届いたのはなぜですか?

A.国民健康保険税は世帯主課税となっております。したがって社会保険に加入している世帯主の方は擬制世帯主として国民健康保険税が課税されることになります。この場合、課税の内容は国民健康保険に加入している方の分だけになります。

Q.会社を退職したのですが、加入の手続きや国民健康保険税はどうなりますか?

A.社会保険等の資格喪失証明書等(扶養者がいた場合はその方の氏名も記載されたもの)を持参し、健康保険課医療年金係(1階(8)番窓口)で手続をお願いします。手続き後、国民健康保険税を社会保険等を脱退した月から月割りで課税します。

Q.会社の倒産により退職したのですが、国民健康保険税は安くなりますか?

A.会社の倒産や解雇などによる離職、雇い止めなどによる離職(非自発的失業)をされた方は申請により国民健康保険税が軽減されます。軽減は雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に「11・12・21・22・31・32・23・33・34」のコードが記入されている方が対象となります。軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。特例受給資格者証や高年齢受給資格者証は対象となりません。申請後、失業した方の前年中の給与所得のみを30/100として税額の計算をします。

Q.会社を退職後、しばらくしてから国民健康保険に加入しましたが、国民健康保険税は届出をした月から課税されるのでしょうか?

A.国民健康保険は法律により、他の健康保険に加入のない場合は任意ではなく強制加入のため、空白期間がないよう健康保険に入ることとなっています。そのため、国民健康保険の加入日は届出日ではなく、職場の健康保険を脱退した日となります。加入の手続きが遅れた場合、この日までさかのぼって加入し、加入した月から国民健康保険税が課税されます。

Q.世帯の中に国民健康保険の加入者が複数いるので、加入者ごとの税額が知りたいのですが?また、加入者ごとに納付書を分けてもらうことはできますか?

A.国民健康保険税納税通知書の4・5枚目に個人別課税明細書がついています。その中に個人分が記載されていますので参考にしてください。また、国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできませんし、別々の口座から引き落としをすることもできません。

Q.職場の健康保険に入りましたが手続は必要ですか?また、国民健康保険税はどうなりますか?

A.職場では手続はできませんので、役場へ国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。社会保険の保険証と国民健康保険者証を持参し、健康保険課医療年金係(1階(8)番窓口)で手続をお願いします。手続き後、国民健康保険税を社会保険等に加入した月により月割りで再計算します。

Q.国民健康保険税を納付した場合、年末調整や申告で使えますか?

A.各年中に納めた国民健康保険税は、実際に支払った方が年末調整や確定申告等で社会保険料控除として所得から差し引くことができます。納付書や口座振替によって納めた方は領収書や通帳への記載等で納付額をご確認ください。なお、領収書等を紛失した場合には税務課収税係(1階(11)番窓口)までお問い合わせください。

ただし、年金から特別徴収されている場合は年金受給者本人の方が、口座振替されている場合は振替口座の名義人の方が社会保険料控除として申告することができます。

Q.収入がなくても国民健康保険税を納めなければいけないのですか?(国保税は0円にならないのですか?)

A.国民健康保険税は、加入者全員の前年中の所得の状況に応じて税額を計算する部分(所得割)と加入者数に応じて税額を計算する部分(均等割)があります。収入がない場合は均等割が課税されます。また、世帯の前年中の合計所得が一定の範囲内であれば均等割が軽減されます。そのため、収入がなくても、税額は0円になりません。

Q.軽減制度をうけるために必要な手続きはありますか?

A.軽減制度の判定は加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得を正確に把握する必要がありますので16歳以上の国民健康保険に加入している方と世帯主の方は所得申告をお願いします。世帯の中に未申告の方がいた場合該当しませんのでご注意ください。(収入がない方や扶養の方も必要です。)

Q.国民健康保険税を納めることができません。どうしたらいいですか?

A.税務課収税係では納税相談を随時行っています。また、特別な事情(災害・拘禁等)により納税が困難であると認められる場合(要審査)には、申請により国民健康保険税が減免になる場合がありますので、ご相談ください。

※減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。

Q.年度の途中で75歳になります。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税を払うのですか?

A.世帯主の方が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主の方が国保税の納税義務者になります。また、年度の途中で75歳になる方の場合は、あらかじめ75歳の誕生日の前月分(例:9月誕生日の方は4月から8月までの分)までの国保税を計算した納税通知書を7月中旬頃にお送りしています。

Q.町外に引っ越ししたけど、引っ越し後に納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

A.上里町から他の市町村へ転出した場合、国保税については、転出する前月までが上里町、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税されます。転出後に届いた上里町からの納税通知書は、転出の前月までの分を月割で再計算したものです。上里町と転出先の市町村とで課税が重複することはありません。

Q.会社を退職したけれど、任意継続と保険料を比べたいが?

A.任意継続の保険料は、退職前にご加入の保険組合・協会で算定しますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。また、国保税は、世帯主と加入される方の前年のすべての所得の情報が必要となります。上里町にその情報がある場合、その前年の所得情報を元に試算いたしますが、所得情報が無い場合、前年の所得が分かるもの(例:年金・給与の源泉徴収票、確定申告書の写しなど)をご用意のうえ、税務課住民税係までお問い合わせください。

Q.所得の申告で、生命保険料控除、医療費控除などの控除額を増やしたけど、国保税は安くなりますか?

A.上里町の国保税の算定の基礎となる課税標準額は、所得金額から一人あたり原則43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて、基礎控除額が逓減・消失します。なお、令和2年度分までは33万円です。)を控除した金額です。そのため、所得税の申告等で医療費控除等の申告をしても、国保税の課税標準額は変わらないので、税額は変わりません。

Q.家族に障がいのある者がいますが、国保税は安くなりますか?

A.障がいの有無で国保税が安くなることはありません。ただし、障がいのある方が未申告の場合、世帯全体の収入状況によっては、申告をすることで法定軽減に該当し、国保税が減額になる可能性があります。

Q.医療機関にかかっていなくても、国保税は払うのですか?

A.国保は加入している皆様が、それぞれの所得や加入人数に応じて国保税を出し合い、加入者が万一の病気やケガをした時の医療費をはじめ、子どもが生まれたり、家族の誰かが亡くなった時の給付をするときに利用するなど、互いに助け合う制度です。そのため、国保の保険証を利用していなくても、負担していただくことになります。

Q.今までは納付書で払っていたのに、国保税が年金から差し引かれることになったのはなぜですか?

A.平成20年4月より、原則、国保加入者全員が65歳以上の世帯は、加入世帯の世帯主の年金より特別徴収(年金からの天引き)することとなりました。これは、加入者が個別の金融機関に出向いていただく手間を省き、国保税の確実な納付等を目的に設けられた制度です。

なお、年金特別徴収は、次の要件を満たす場合、申請により停止することができます。申請手続き等については税務課住民税係までお問合せください。

≪特別徴収を停止できる要件≫

1 国保税を口座振替により納付していること

2 国保税を滞納していないこと

Q.以前住んでいた市町村と国保税の税額が違いますがどうしてですか?

A.国保税の算出方法は市町村ごとに異なります。国民健康保険の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、市町村の実情に応じた算出方法(税率等)がそれぞれの市町村で定められています。

Q.職場で健康保険料を引かれたのに、国民健康保険税もかかることはありますか?

A.原則として、健康保険料は月末の所属に基づき納付します。ただし、例外として≪職場で健康保険に加入し【同月内】に職場の健康保険を資格喪失した場合≫は、月末時点で退職されていても、その職場(健康保険組合等)に対して1か月分の保険料を納めなければなりません。例えば、7月1日に就職(職場で健康保険に加入)、7月10日に退職(職場の健康保険を資格喪失)、7月11日以降は上里町で国民健康保険に加入した場合には、職場に対して7月分(1か月分)の保険料を納める必要があり、さらに7月31日時点で上里町の国民健康保険に加入していれば、上里町に対しても国民健康保険税を納めなければなりません。職場の健康保険は1日でも加入した場合は、最低でも1か月分の健康保険料がかかりますので、十分に注意してください。(これを健康保険の【同月得喪】と言います。)

Q.上里町は口座振替を原則としていると聞きましたが、振替をしないといけないのでしょうか?また、口座振替をしないとペナルティがあるのでしょうか?

A.原則化ではありますが、口座振替を強制するものではありません。

預貯金口座を持っていない、ペイ払い希望など個人ごとで様々な事情がありますので、できる限りの口座振替の協力をお願いするものです。

また、口座振替をしないからといって、ペナルティはありません。

Q.役場の窓口で手続をしたのに、今回届いた国民健康保険税の納税通知書に反映されていないようですが?

A.送付している通知書の内容は、前月末時点の状況で計算されています。もし今月に入ってから手続された場合は、その内容が反映されるのは翌月になります。その手続によって税額が変更されれば、翌月に再度通知書を送付します。